「誤字脱字をなんとかしたい」と思うことはありますか?

みなさんご存知の通り、原稿の誤字は知らないうちに発生して、どこかに投稿したり入稿したりすると増殖します。

困る~。できるかぎり減らしたい。

というわけで、今回は誤字脱字を減らすために管理人・くじらげがやっていることを紹介します!

校正業務というと内容の精査も含む場合が多いのですが、今回の記事では誤字脱字の対策についてのみ述べています!

自分が書いた文を校正する難しさ

管理人・くじらげは、校正実務講座を修了しています。昔から趣味や仕事でずっと文章を書いているので、ある程度自分で校正できるようにしたいなと思って……。

その関連で文章校正の仕事をする機会も多々あります。

なので、誤字脱字をチェックすること自体はそれなりに慣れている方……のはずです。

ただやってて毎回思うのは、自分が書いた文の誤字脱字チェックってめちゃくちゃ難易度高いです。

何が書いてあるか先にある程度わかってるから、どうしてもスルッと読んでしまう。

人の文を校正するのとはかなり勝手が違う印象です。

内容のチェックはさらに大変です。自分の中で「当然だと捉えていること」ってなかなかそれと認識できないよね……。人によって「当然」は違うのに……。

自分が書いた文の誤字脱字や表現のミスをチェックするときは、可能な限りツールを活用しましょう。

各種機能を活用した誤字脱字対策

自分の文の誤字脱字チェックをする際は、できるだけ機械を頼りましょう。

頼り方がポイントです。

基本方針は、「間違いやすいところを把握したうえでそれを洗い出す」です!

その際使っている便利な機能はこちら!

改めて考えてみると、私はほとんどGoogleドキュメントに頼っていますね。

以下、活用方法詳細です!

WordやGoogleドキュメントの校正機能

WordやGoogleドキュメントなど、文章・文書作成ツールには簡単な校正機能が搭載されている場合が多いです。

ツールに文章を打ち込んでいて、赤い波線などが出てきた経験がある方も多いかと思います。あれです。

送り仮名が一般的ではない場合とか、助詞の抜け、少し変な表現などをお知らせしてくれています。

個人的には、Nolaとか文章執筆特化のツールほど、この校正機能が充実している印象があります。

とはいえこれらはかなりふわっとした機能です。

変換ミスで違う熟語になってしまった場合なんかには全然機能してくれないし、必要ない部分までたまに線引かれることもある……。

でも、活用しないのはもったいないです。一般的な表現の脱字にはそこそこ強いし。

これだけに頼るわけにはいかないけれど、使うことで最低限のルールについてある程度確認できる。そんな感じ。

打ち込んだ文章に線が引かれた場合はなぜその線が引かれているのかを確認して、必要があれば修正しましょう。

文量が多くなるほどあの線は無視されがちなのですが、ぜひ意識を向けてみてください。

なぜ線が引かれているのかがわからない場合は、もしかしたら言葉の使い方が間違っているのかもしれません。

一応辞書やネット検索などで調べてみると、知らず知らずにやらかす可能性を減らせるかと思います~。

(これもNolaだと理由付きで傍線引いてくれるよね。便利~)

Googleドキュメントの検索機能

先ほど紹介したWordやGoogleドキュメントに搭載されているざっくりとした文章校正機能では、誤変換や固有名詞のミスは発見しにくいです。

なので私は、誤変換とややこしい固有名詞の確認に関しては検索機能を使っています。

Googleドキュメントの場合、検索機能はツールバーの[編集]→[検索と置換]から使えます!

間違いやすい表現(後述)を検索欄に入力して、その表現が使われている箇所を一か所ずつ点検するという流れです。

Googleドキュメントの検索機能には、その単語が使われているところを順番に表示してくれる機能もあるので、この作業がやりやすいんですよね。

Googleアカウントさえ作ればだれでも使えるツールなので、その意味でもおすすめ!無料!

あと、これは書き方によると思うのですが、「あとで書こうと思って忘れていた」みたいなところがないかの確認にも検索機能を使うことが多いです。

私は「書きたいところとか思いついたところから書き進めていって、後から全体を整える」みたいな書き方をすることがあります。

そうしたときなど、「ここ後で書き足さないと」という場合に「★」マークをつけて執筆して、加筆・修正が終わったらそのマークを消しておくという感じ。

最後にその「★」を検索すれば、書き忘れとかが見つかるという仕組みです。

「いやさすがにそれは忘れないでしょ」と思う方もいるかもしれないけど、個人的には結構あるんだよな~、これが活躍する場面。

この方法の難点

文章・文書作成ツールの校正機能は、脱字や助詞の抜けを発見するための補助として使えます。

また、Googleドキュメントの検索機能は、自分がやらかしやすいとわかっているミスやよくある間違いを発見するのに役立ちます。

それぞれ文章中のミスを減らすのに便利です。

ただし、これらの方法には欠点もあります。

どうしても「自分は正しいと思い込んでいるけど、一般的に間違っているとされる表現」「なんでそんな変換になってしまったのかわからない謎のミス」などを発見するのが難しい点です。

最終的に、普段あまり使わない表現は毎回確かめて使うか、人に校正を依頼するとかしか方法がない……。

とはいえ、このうちの「なんでそんな変換になってしまったのかわからない謎のミス」は自分で一通り読み直せば、気が付ける場合も多いです。

字面が結構違和感あるケースが多いので……。

一通り機械に頼ったあと、仕上げとして自分で読みましょう!

書き上げてから日にちを少しおいて確認すると、無意識の読み飛ばしも減らせるかも。

音声読み上げ機能を使うのもあり

誤字脱字チェックの方法として、「音声読み上げ」機能で機械に音読させるという手もあります。

同じ字の重なりや脱字などは、聞いているだけで「ん?今のところおかしい」と気が付けるのでかなり有効な手段です。

実践できる環境がある場合は検討してみてください~!

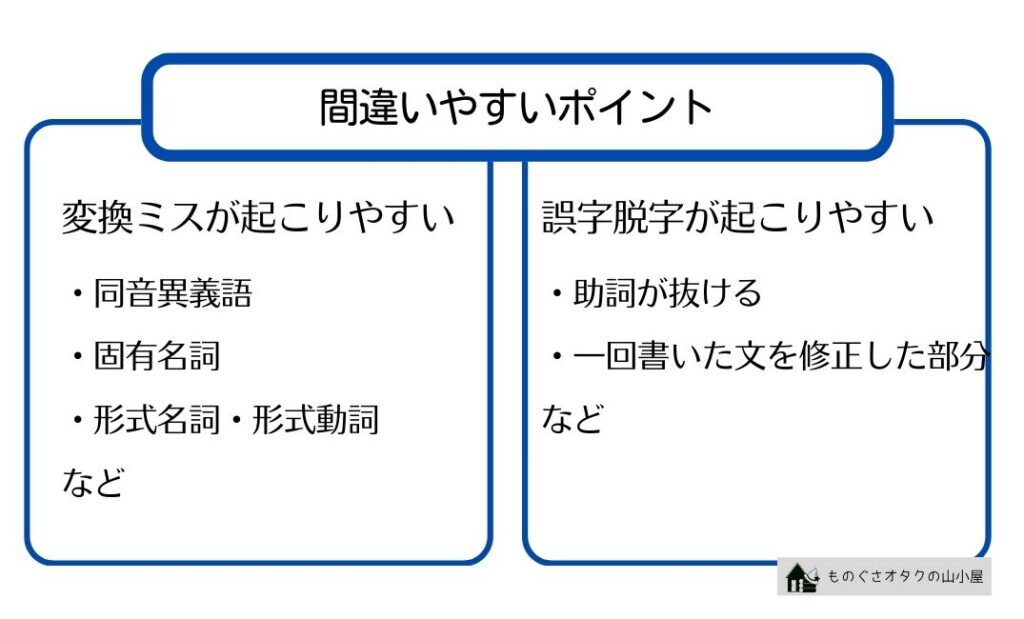

間違いやすいポイントを把握しておく

文章を打ち込む際に、間違いが起こりやすいポイントというのがあります。

そうしたポイントを把握しておいて、その上でミスを探すようにすると誤字脱字を減らしやすいです。

変換ミスが起こりやすいもの

変換ミスが起こりやすいものをざっと挙げるとしたら、下記のようなものがあります。

・同音異義語

・固有名詞

・形式名詞・形式動詞

上で挙げたものは、WordやGoogleドキュメントの校正サポート機能をすり抜けてしまうケースが多いです。

じっくり確認するようにしておきましょう!

特に「同音の表記が複数ある固有名詞」は変換ミスが怖い。

私は本にする前に、検索機能を使って「同音の単語」を一通りチェックして対策することが多いです。

形式名詞や形式動詞は、一般的にはひらがなに開いた方がいいとされるので、特に理由がなければ開いておくのがおすすめです。

(字面を重々しくしたい場合は、漢字にするとかもありだと思う。この辺は表現の問題なので好みでやったらいい)

誤字脱字が起こりやすいもの

・助詞が抜ける

・一回書いた文を修正した部分 など

意図しない助詞の抜けは、ツールの標準校正機能でチェックできる場合が多いです。

一回書いた文の修正箇所は、もとの文を消し忘れたり、変なところに修正してしまうことが……あるよね……。

この対策として、私は大幅修正を加えた部分にあとで確認するための「★」マークをつけておきます。

一回時間をおいて確認するみたいな。

その他個人個人のクセ

「頻繁に打ち間違える文字キーがある」とか「間違って覚えていた言葉がある」とか「自分が使う方言の都合」とか、個人個人によって修正が必要になりやすい箇所・表現があるかと思います。

もし今の時点で自覚できているものがあれば、どこかにメモしておきましょう。

校正のときに毎回そのメモを引っ張り出してきて、確認するといいよ~。

一度やらかしたミスはその後も起こることが多いので都度メモに足していくと、そのうち自分向けの校正ポイントリストができあがります。

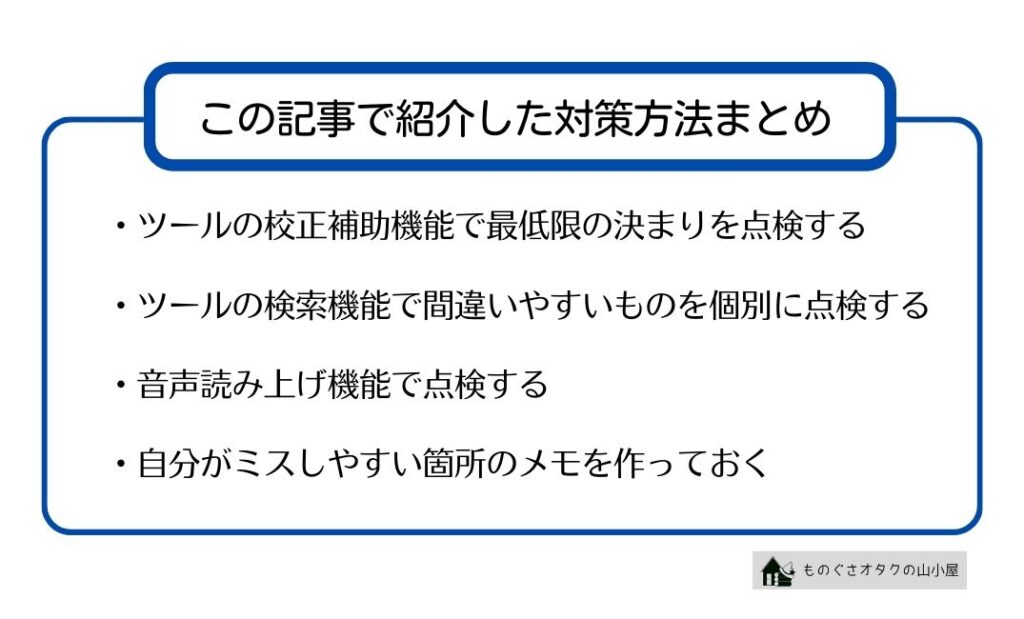

この記事で紹介した対策方法まとめ

いろいろ書いたことを下の図にまとめてみました!

参考になれば幸いです!

対策しててもミスは起こる

執筆中にミス0にするのはまず無理だと思います。

正直、本にする段階でもミスを0にするのはめちゃくちゃ難しいと思っておきましょう。

「それでもできるだけ減らしたい」という気持ちでいろいろ策をめぐらせるのがだいじ。

というわけで、この記事では以上です!