方言って自分が直接触れていないものだとなかなか再現しにくいよね。というか、完全には再現できないものだと思っています。

でも、出身地が決まっているキャラに方言を喋らせたいときってあるよね……。

というわけで、方言についての話をしてみようと思います。

私が大阪育ちなので、大阪弁についてです!

まえおき「そもそも大阪弁ってなんやねん」

管理人・くじらげは、人生の10分の9くらいを大阪で過ごしています。

なので普段から「大阪弁」と呼ばれる方言に触れている……とは思うのですが、その立場から考えても大阪弁の定義ってめちゃくちゃ微妙だと思います。(方言ってだいたいそうなのかな?)

大阪内でも、地域によって結構違うな~と感じる。

傾向としては、大阪府でも南のエリアの方が「コテコテの大阪弁」を話す人が多い気がします。

有名なコテコテの大阪弁といえば服部平次かなあ……。あれはあれで「創作世界のコテコテの大阪弁」という感じもしますが。

「アニメ・漫画等で出てくる大阪弁に違和感を覚えることがあるか」と聞かれたらまあ普通にあります。

でも、創作物の中の大阪弁として認識しているので、いわゆる「変な大阪弁に対する怒り」とかは特にないです。

し、もしかしたら地域によってはそういう話し方するところもあるのかな~と思う。

だから、あまり怯えず描写すればいいのではないかしら~。

とはいえ「せっかくやるならできるだけ寄せたい!」という方も多いのではないかと思います。私も自分が使わない方言に対してそう思う。

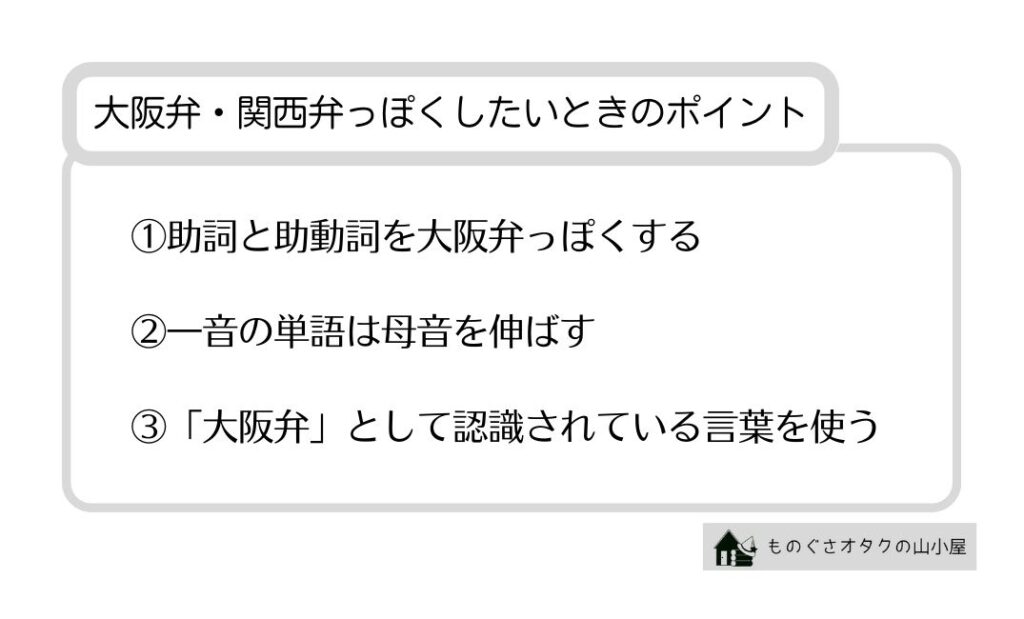

というわけで、大阪弁っぽさを出すためのポイントを私なりに整理してみました。

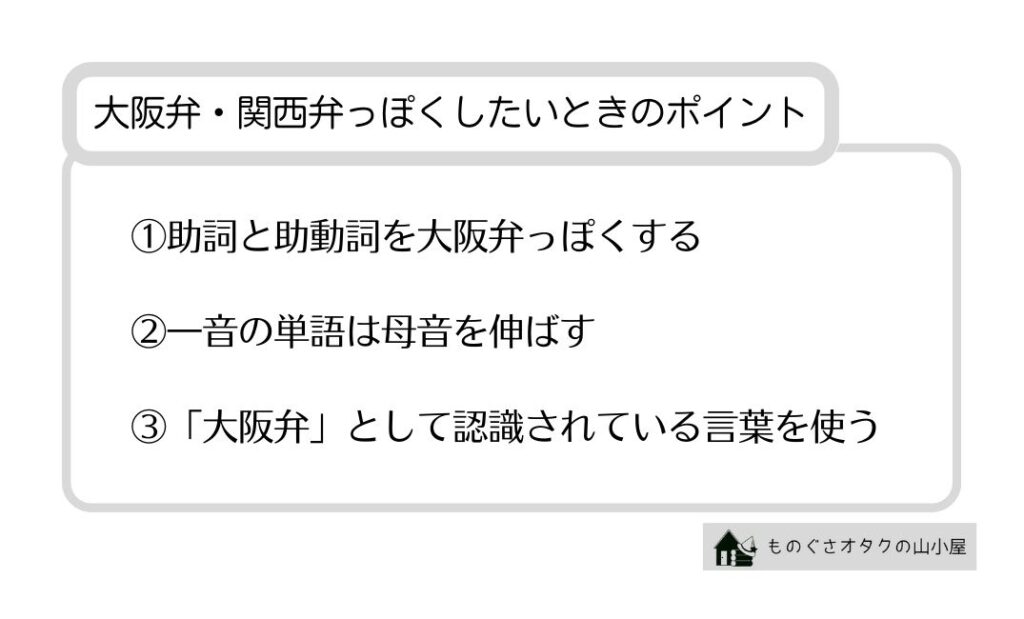

大阪弁・関西弁っぽくしたいときのポイント

大阪弁・関西弁っぽくしゃべらせたいときのポイントを、上記の3点にまとめてみました。

個人的に重要度と汎用性が高いなと感じている順番です。

以下、補足です~。

助詞・助動詞を大阪弁っぽくする

大阪弁は、方言とは言っても、自立語に関してはいわゆる標準語とおおむね同じものです。

ときどき関西圏でしか通じないような言い回しや言葉が混じっているだけで。

そうした言葉は日常生活でふとした時に出てくるものなので、それに頼ると「自然っぽい大阪弁の会話」を作るのが難しくなってくると思います。

なので、創作するときに大阪弁っぽさを出すなら付属語(助詞・助動詞)に注目してみましょう~。

自然な流れでそれっぽさを出しやすいと思う。

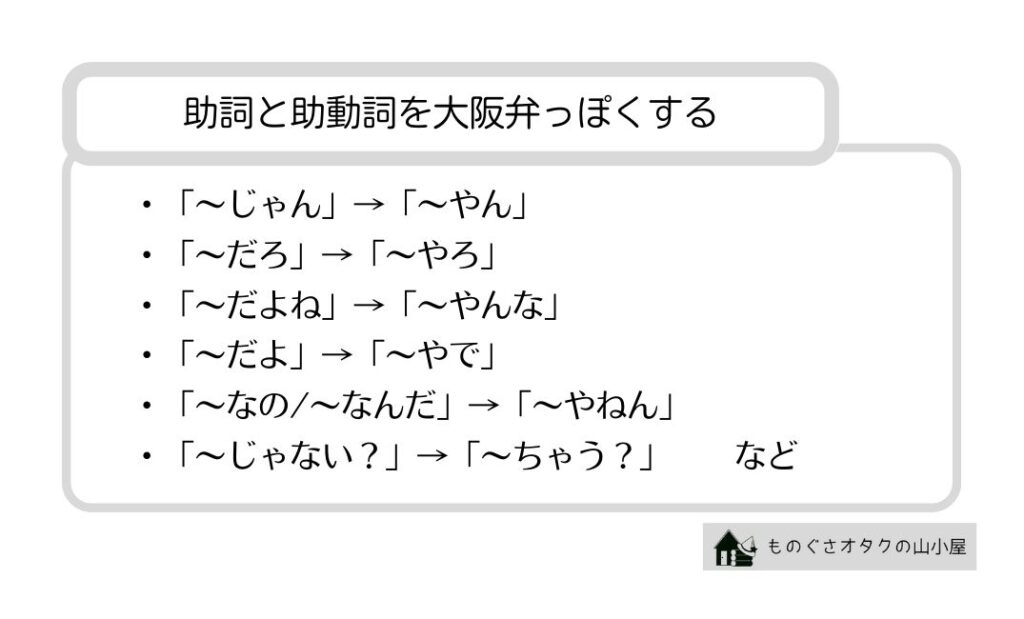

「~じゃん」→「やん」など

「~じゃん」を「~やん」にするだけで、かなり大阪弁っぽくなる。

「~だろ」とかは「~やろ」に置き換えられる場合が多いです。「~だよね」は「~やんな」、「~だよ」は「~やで」、「~なの/~なんだ」→「~やねん」かな。

「だよ」とか「じゃん」は、基本的には話し言葉の調子を整えるような役割をしていると思うのですが、こういうところに方言の特徴って出やすいよね。

その中でも特に「~じゃん」を話し言葉で使う大阪弁ユーザーは少ないと思います。

ヒプマイの白膠木簓も言ってましたね。あれは煽りだったけど。

「~じゃないかな」という表現も「~ちゃうかな」ってなる気がする。

大阪弁、「じゃ」の音があんまり得意ではないのかも。

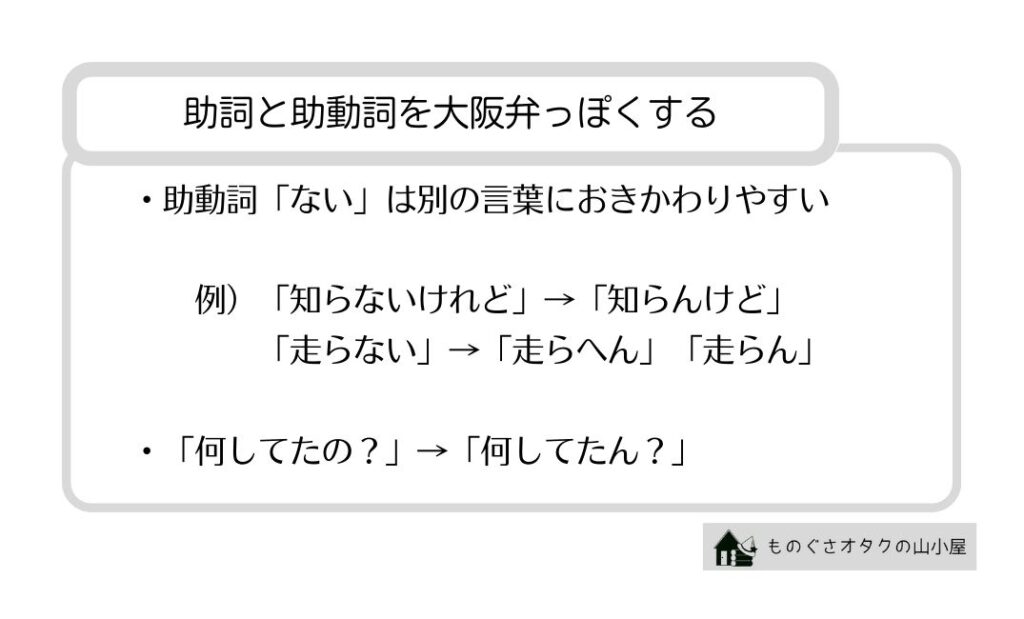

助動詞の「ない」を別の言い方に変えてみる

助動詞の「ない」は、会話ではあんまり使わないです。

「知らないけど」→「知らんけど」とかがそう。

あとは「走らない」→「走らへん/走らん」などの変化もあります。

この「~へん」は前の言葉によって「~ひん」のこともある。地域によっても差が大きいようです。

ただし、形容詞の「ない」を変えちゃうと変になることが多いので注意しておきましょう~。

「何してたの?」→「何してたん?」

基本的に相手に尋ねる調子の台詞は「~ん?」「~なん?」となる気がします。

たまに聞いたり見かけたりする「何してたねん?」はかなり違和感ある。

この辺が、大阪弁をあえて使おうとするとややこしいところなのかも。

使ってる身としては、発音しやすいようにしてるという感覚なんだけど、発音しやすさって普段の言葉に影響されると思うからな……。

「ア段+ねん」→「なん?」になるようなイメージなのかな……。

でも「~やねん」は頻出するしな……。

これはちょっと今後も考えますね。

とはいえ、nの音は省略されたり変化したりが起こりやすい気がします。

助詞を省く

大阪弁で会話するときは助詞を省きがちです。特に格助詞とか顕著だなと思う。

「会話だとみんな助詞を省くんじゃないか」と思ってるんだけど、大阪弁は他の方言と比べてそれがやや顕著かも。

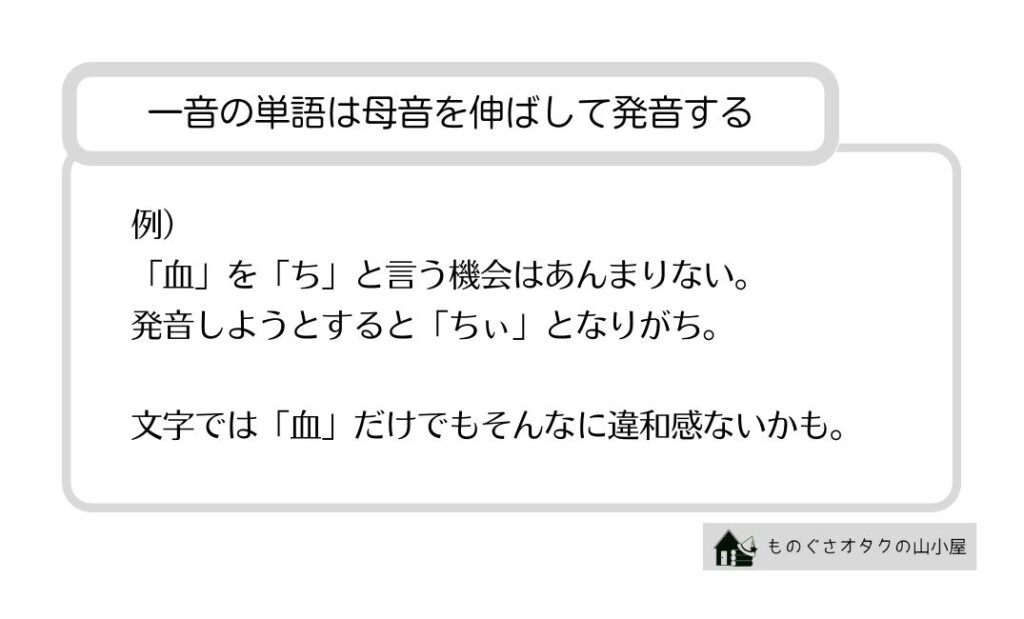

一音の単語は母音を伸ばして発音する

あと大阪弁話す人は「一音で発音する単語は言いにくい」ってなりがちかも。

例えば指から血が出たとき、「血が出た!」って言いませんか?

私ははじめて意識してそれを聞いたとき「会話でもそんなに丁寧にしゃべるんだ……!」って感動しました。

大阪弁ユーザーは「血が出た」とはなかなか言えません。

「血ぃ出た!」って言う人が多いんじゃないかな。

「気を使う」とかもあんまり言わない。「気ぃ使う」ってなる。

「蚊がいる」は「蚊ぁおる」って言います。

とはいえ、文字で書くときは「蚊がいる」でもそこまで違和感がないかも。

より自然なセリフ(?)を目指すなら意識してもいいかも~くらいに考えておくのが良さそう。

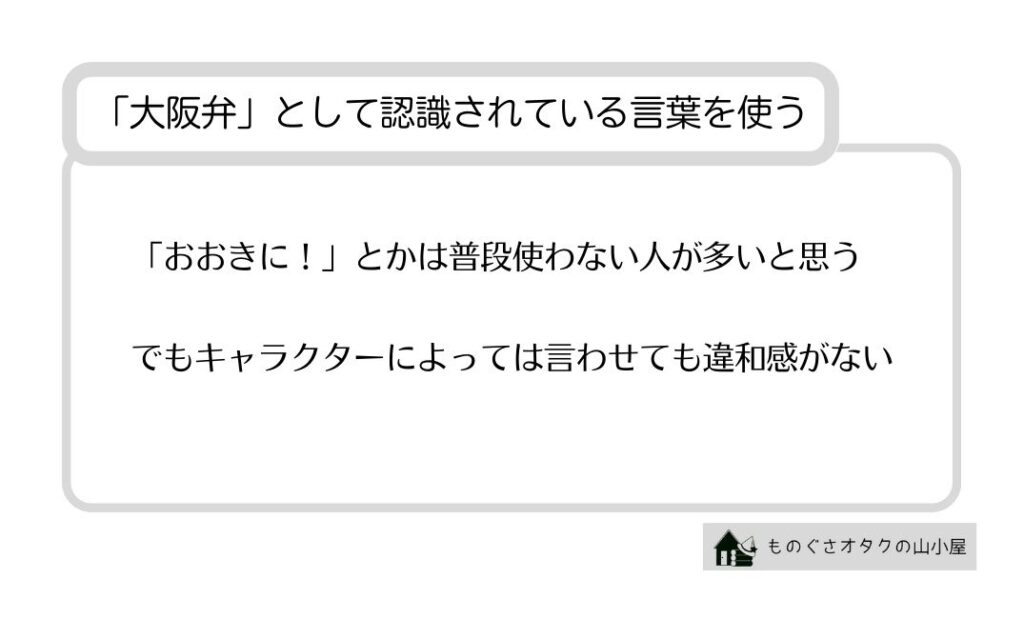

「大阪弁」として認識されている言葉を使う

大阪弁として認識されている言葉というのは、ここでは「おおきに!」「まいど!」とか、そういうイメージとしての大阪弁を想定しています。

こういうイメージがすでにある程度浸透している言葉は、創作する上ではアイコンになって便利っちゃ便利。

日常会話で「おおきに!」っていう機会は、たぶん若者になるにつれて少なくなっているのではないかと思います。

でも、「大阪出身の陽気なムードメーカー」なら空気づくりのために言ってもそんなに不自然じゃないと思う。そこらへんは方言とその人の性格とを合わせて考えるのがいいんだろうな~。

あとは、「もっとそれっぽくしたい」というときは細かい単語を大阪弁に置き換えるという方法が考えられます。

「物を捨てる」を「物をほかす」って言ったりとか、「ものもらい」を「めばちこ」とか「できもん」って言ってみたりとか。

その言葉が出てくる流れが限られると思うし、実際にどこまで使えるかはわかりませんが……。

表現したいのはどんな「大阪弁」なのか

いろいろポイントを挙げてみたけれど、結局のところ創作では「どんな大阪弁を喋らせたいのか」が大切なんじゃないかな~。

「日常でそんなん言わんやろ」ってなるようなコッテコテの大阪弁でも、芸人とか極道系の人物設定ならそっちの方がそれっぽくなるケースもある。

「今どきの高校生」にコテコテの大阪弁を話させすぎると違和感出るときもあるだろうし。

大阪弁に限らず「日常生活に溶け込んだ自然な方言」が一番難しい気がするので、それをやるときはその方言を話す人の雑談動画とかで研究したり、「自然な方言キャラ」を参考にするのがいいのかも。

個人的に、大阪弁で特に「すご~!」と思ったキャラはヒプマイの白膠木簓と、ワールドトリガーの隠岐くんです。

白膠木簓はラップしてるときもイントネーションが大阪弁でめちゃくちゃすごいと思う。

芸人ということもあってか、さすがに普段あんまり使わないかな~っていう言葉もちょこちょこあるんだけど、でも大阪弁を強調したいときはわりとちょうどいい塩梅な気がする。

隠岐孝二は、ちょっと口調がやわらかめの大阪弁(関西弁)高校生って感じの喋り方をしてる……。臨時部隊での自然な関西弁の再現度やば~!と思っています。アニメだとちょっとはんなりしててかわいい。イントネーションもほぼほぼ違和感がない。はんなりした喋り方の関西の男子高校生。

特にすご!と思ったのが隠岐くんなんだけど、生駒隊の関西勢はみんな「こんな風にしゃべる人いるいる~」という感じがします。

大阪弁っぽくするポイントまとめ

この記事を書くにあたって、創作物において台詞を大阪弁っぽくするポイントを改めて考えてみました。

もともと私は、言葉そのものや言葉の法則性に対する強い興味があります。

その関連でこれまでに勉強してきたことを踏まえつつ、整理したつもりです。

言葉って混ざって変わっていくものだと思うので、「絶対こうだ!」というつもりは全然ないのですが……。

ある程度の方針がある方が考えやすいし捉えやすいよね。

何かしらの参考になれば幸いです~。

それでは、この記事は以上です!